こんにちは!福井県大野市のあまや製材です。

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

私たちは、お客様の将来の安心と快適な暮らしを守るため、高気密・高断熱にこだわった家づくりを専門としています。

さて、今回は新築されたお客様からご質問をいただくことの多い『床鳴り』について、解説したいと思います。

新築のお家で床鳴りがすると「もしかして欠陥?!」と不安になりますよね。

こういった『床鳴り』は戸建て住宅の代表的な症状の一つで、原因は様々です。

音の種類で見分ける、床鳴りの主な原因

1.高い音:「パキッ」「キシキシ」の場合

新築で最もよく聞かれるのがこの、比較的高い音です。

原因は木材の乾燥・収縮によって生じる摩擦やズレです。室内の乾燥によって木材に含まれた水分が蒸発し収縮、部材間にわずかな隙間や摩擦が生じ、その上を人が歩くと「パキッ」「キシキシ」という乾いた高い音が鳴ります。

特に新築の場合は温度と湿度の影響を受けやすいため、乾燥した冬場はこの収縮が起こりやすくなります。

これは、木という天然素材を使う以上避けられない自然な現象です。

多くは、木材が家になじむことで自然と収まっていきます。高性能住宅は冬場に空気が乾燥しやすいため、この現象が起きやすい傾向にありますが、構造に問題はありません。

2.低い音:「ミシミシ」「ギシギシ」の場合

低い軋み音がする場合、それは床の奥深く、構造に近い部分で大きな動きが生じているサインかもしれません。

床下は、床下地材・土台・根太(ねだ)・束(つか)・大引(おおびき)などの資材からできています。ビスや釘でしっかり固定されていなかったり固定が不十分な場合、下地材が大きくたわみ、こすれて大きな音になります。

「ミシミシ」といった低い音は、施工上の問題がある可能性があります。

このような場合は、早めに専門業者に依頼してください。

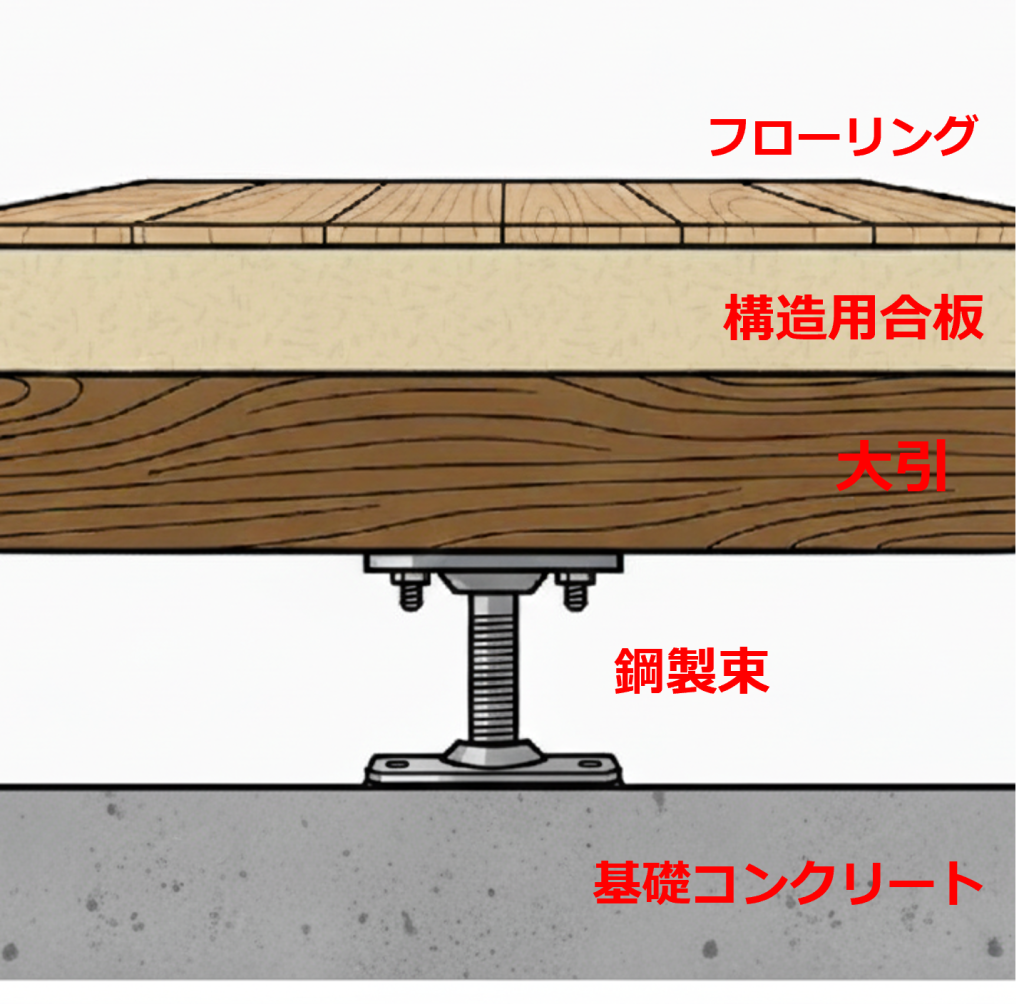

床を支える基本構造(直貼り工法)

私たちが普段、踏みしめている「床」がどうやって家を支えているのか見てみましょう。

私たちが建てる住宅の床下は、主に下記のイラストのような構造で、支えられています。

フローリング:人が直接触れる床の最も表面にある仕上げ材

構造用合板:フローリングの下に張られた

床の強度を高める下地材

大引(おおびき):床の荷重を支えるための太い構造材

鋼製束(こうせいつか):コンクリートの基礎から大引を

支えている金属製の部材

これらの部材のわずかな動きやズレが、床鳴りの原因となります。

お客様から床鳴りのご相談をいただいた際、まず音がどの部分で発生しているのかを特定するところから始めます。

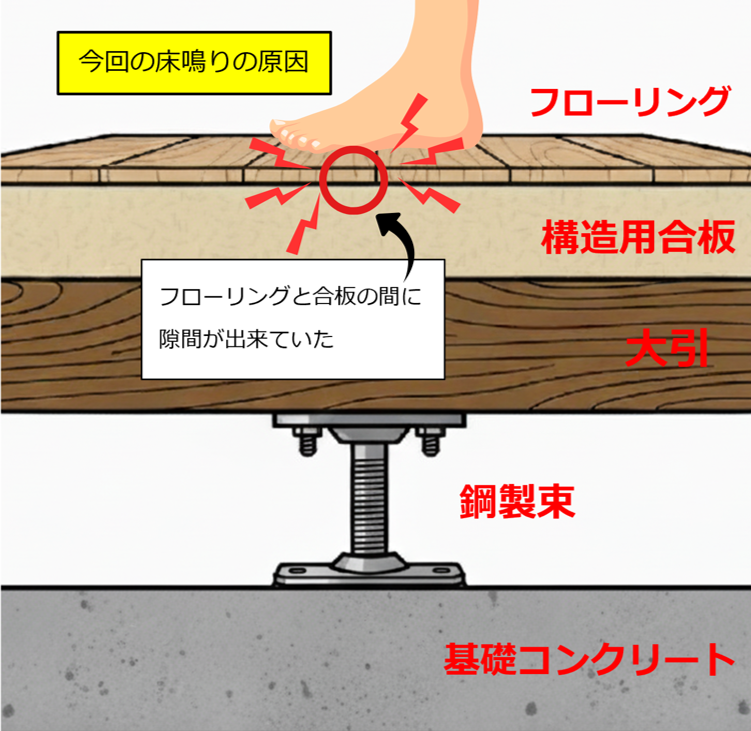

【弊社事例】フローリングの床鳴り

新築から約1年のお宅で、「洗面室の床が鳴るんです」というご相談をいただきました。

現地を確認したところ、床を踏むと高い「パキッ」という乾いた高い音が鳴っていました。

音の正体は、フローリング材と、その下の構造用合板の間にできたごくわずかな隙間によるものでした。

木材の収縮により木が反るなどして隙間が生まれた可能性があります。

この隙間の箇所を人が踏むと、フローリング材が下に沈み込み擦れて「パキッ」という音が発生していたのです。

対処法

床鳴りの場所が特定できたため、今回は以下の方法で対応しました。

1.補修作業を行う箇所にマスキングテープで養生する

2.フローリングの目地に小さな穴を開ける

3.その穴から専用の注射器のような器具を使い、特殊な接着剤を丁寧に流し込む

4.あふれた接着剤を綺麗に拭いて少し時間を置く

5.接着剤が完全に固まり穴から出てこなければOK

6.開けた穴を、床の色に合わせて補修材で塞ぎ、目立たなくして完成

接着剤がフローリング材と合板の隙間に入って固まることで隙間が埋まり強固に接着され沈み込みや摩擦が生じなくなるため、床鳴りが解消されました。この「不要な動きを止める」ということが重要です。

まとめ:床鳴りの原因はさまざま

ご紹介した事例のように、新築から1年ほどの間に「パキッ」という高い床鳴りが発生することは、木の収縮が原因になっている場合が多く、決して珍しいケースではありません。木材が新しい環境に馴染んでいく過程で起こることがほとんどです。

しかし床鳴りの原因は、フローリング表面の軽微な収縮だけでなく、もっと深い箇所の床下構造材の緩みによるものまで、非常に多様です。音の鳴り方によっても対処すべき箇所や方法は全く異なります。

私たちあまや製材は、高性能な家を建てるプロとして、建てたあとも安心して暮らせるようサポートいたします。

小さな音から気になる音まで、真摯に向き合います。気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。